隶书,作为中国古代书法艺术的重要组成部分,其体例的演变历经数千年,不仅反映了当时社会经济文化发展的变化,也展示了书法家们对艺术追求和技艺创新的一贯努力。在这漫长而复杂的过程中,出现了一批杰出的隶书家,他们以其卓越的才华和深厚的功力,为后世留下了宝贵的遗产。以下,我们将探讨古代隶书十大书法家的故事,以及他们在隶书体例演变中的作用。

难题与挑战:从简帛到石碑

随着文字记录工具从简帛转向石碑,隶書也面临着新的挑战。简帛柔软、易于刻划,但因易损且难保存,其使用寿命有限。而石碑则坚硬、耐久,但需要更强大的力量来刻蚀,因此,这一过渡标志着隶書技术和风格的一次重大转变。

古代隶书十大书法家:他们的人生与作品

王羲之:被誉为“字圣”,他不仅擅长楷、行、草三种字体,更是擅长篆文至今仍称不出其名。他笔下的每一笔都是精心雕琢,每一个字都透露出一种超凡脱俗的情感。

柳公权:以他的篆学闻名于世,他创造了一种独特的手写体,即“柳真言”,这种手迹流畅而神秘,对后世影响极大。

褚遂良:他是唐朝著名文学家之一,以其《金刚般若波罗蜜多经》等作品闻名,他在佛教经典上的翻译工作也极大地推动了汉字本身以及相关艺术形式如印章及绘画等领域发展。

欧阳询:他是一位早期的大儒,并且非常擅长篆刻,他创作有《九疑铭》、《庐山铭》等著名作品,是中国古代最伟大的墨水工程师之一。

难点解析:“正宗”与“异端”

随着时间推移,一些新兴势力开始尝试改进或创新传统工艺,这引发了一场关于“正宗”与“异端”的辩论。有些人认为,只有严格遵循历史传承,那么所谓现代化或者个人风格就是背离原则。但另一方面,有些人则认为,在保持基本规范基础上,可以适应时代变化,创造新的美学观念。这场辩论一直持续到今天,它对于理解古代及其继承者在审美上的立场提供了重要视角。

新旧交替——从魏晋南北朝到唐宋时期

随着政治中心由江南迁移到中原,再回到江南,由此形成不同的地域文化背景,使得不同地区的人民各自发扬自己的特色,同时也促使相互学习交流。这段时期内,各个地方都出现了一批具有代表性的隐逸士人,他们虽然生活条件艰苦,但却能在寂静中孜孜不倦地研究文字和设计图形,从而为后来的文人墨客开辟道路。

从繁荣到衰落——唐宋以后至清末前夕

到了宋朝之后,由于国力的衰退,加之社会结构和教育制度不断变化,这导致人们对于传统文化态度发生改变,对于某些已失去实用价值的事物,如非必要并不重视,或许甚至会被边缘化。不过尽管如此,在这一阶段仍有一群忠实守护者,他们致力于保护并推广这些珍贵遗产,并通过各种方式将它们带入现代社会,让世界重新认识它们真正的地位。

结语:未来展望

回顾过去几千年的岁月,我们可以看出,无论是在技术层面还是艺术表达上,都存在无尽可能性的探索空间。在这个不断变化的心智环境里,老一辈的人们已经证明过他们能够适应,而我们现在要做的是继续寻找那些跨越千年的永恒价值。我们应该如何利用这些知识,将它融入我们的日常生活?这是一个值得深思的问题,因为我们不知道未来的路怎么走,但我们知道,只要我们的灵魂依然活跃,就没有什么是不可能完成的事情。

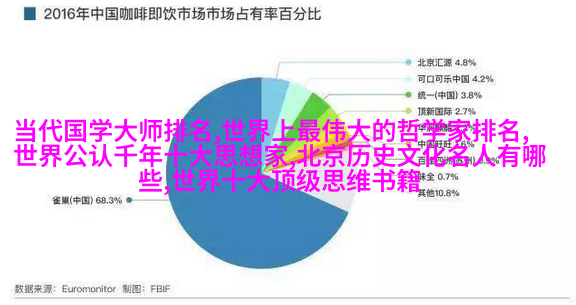

标签: 北京历史文化名人有哪些 、 当代国学大师排名 、 世界十大顶级思维书籍 、 世界公认千年十大思想家 、 世界上最伟大的哲学家排名