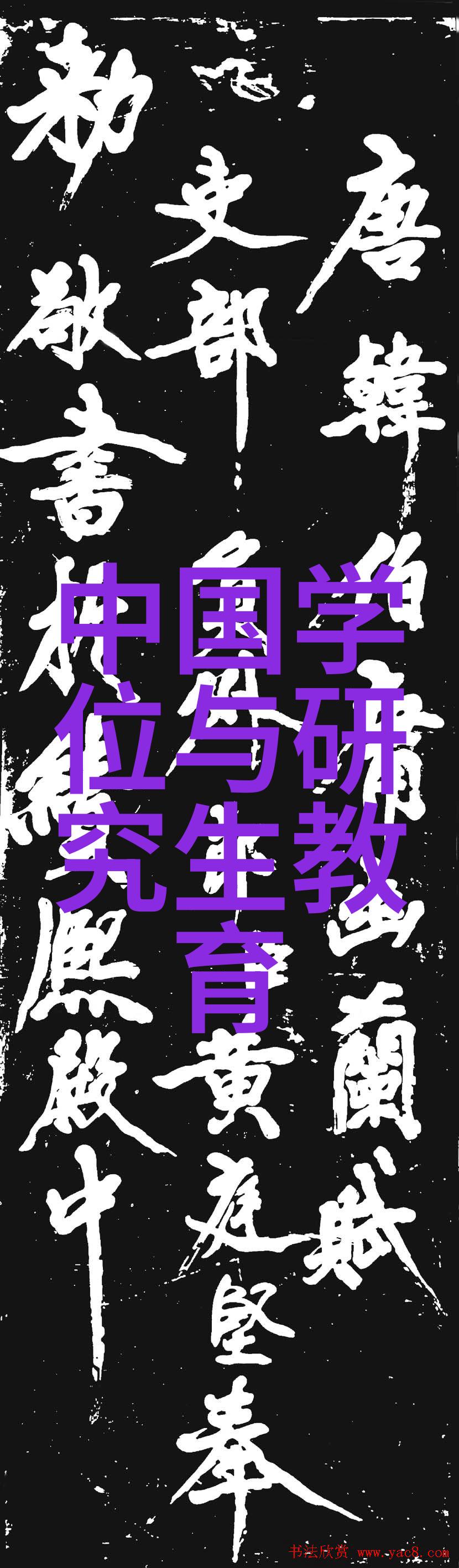

书法家中国古代,墨水与刀锋的对话

在漫长的历史长河中,中国书法以其独特的笔致和深厚的文化底蕴,被视为中华文明的一部分。其中,草书作为一种流畅自然、灵活多变的书体形式,其魅力无穷,让人神往。

从字根到生发——草书之源起

要了解草书,我们首先需要追溯它的源起。在战国时期,由于文字繁多,人们为了便于记忆,便将文字简化,将原本复杂图形中的细节省略或变异,使得文字更加简洁易懂。这一过程正是现代意义上的“草”字出现。随着时间推移,这种简化后的文字逐渐演变成了一种新的书体,即我们今天所说的“草書”。

汉印至宋末隶变过程分析

从汉印到唐朝,以至宋末时期,每一个朝代都有自己的文风和审美观念,而这些变化也反映在了隶变过程中。隶变是一种转换,从楷书向行楷再向小楷演进,是一种笔画趋向精细化和整齐化的过程。而这一系列变化,又为后来的文学创作提供了更多空间。

宋朝文学与金文相结合影响浅析

宋朝是中国封建社会的一个高峰时期,它见证了文学艺术的大发展。在这期间,一些著名诗人如苏轼、柳宗元等,他们对于传统文化有一定的理解,也对现存的小篆进行了一定的提炼,最终形成了一种新的艺术形式——行金文。这种金文既保留了篆刻的手感,又具有行本清晰可读之美,这样的作品极大地丰富了当时文学创作中的表现手段。

《李斯铭》:古籍典范与启迪

《李斯铭》是一篇出自秦始皇帝师李斯的手笔,在史料上记录着他的一些政治思想及个人情感。这篇铭刻不仅展现了作者深厚的情感,更展示了一种超越时代局限性的智慧。通过这种方式,我们可以看出早期已经有意识地将个人的情感融入到作品之中,为后来更为自由奔放的心态打下基础。

张旭:飞白技巧之祖

张旭(约683年—约751年),唐代著名の書家,他以飞白技巧闻名遐迩。他不拘泥于常规,只凭心而动,不求完美,因此他的作品充满生机,有时候甚至显得有些粗犷,但正是这样的精神让他成为后世学习研究的人们所景仰者之一。

王羲之:“圣手”赋予新意

王羲之(276年—364年)被誉为“圣手”,他的文章尤其是在行草方面达到了顶峰。他在技术层面上取得巨大的突破,同时也极大地拓宽了词汇选择,使得文章更加富有表现力。他的作品虽然表面看去似乎简单,但实际上却蕴含着深奥哲理,是许多学者研究对象之一。

总结:

经过几百年的发展历程,中国古代grasscriptart已然成为了一个独立且强大的艺术形式,它以其独特性吸引着无数人的兴趣,并激励着他们不断探索和创新。在这个由墨水与刀锋共同编织出的世界里,每一次挥洒都是对传统知识系统的一次挑战,每一次点划都是对未来可能性的一次预测。

标签: 开心辞典开心学国学 、 第七届全国学生学宪法讲宪法活动 、 国学起名 、 国学名人