满洲铁票:清朝官员的权力与荣耀

在中国历史上,清朝是最后一个封建王朝,其官阶制度深受明代传统的影响。清朝官阶分为九卿、布政使、提督等中央和地方各级官职,以及太监和其他非正式机构人员。这些官方职位不仅体现了皇帝对国家治理的权威,也直接关系到个人的社会地位和经济利益。

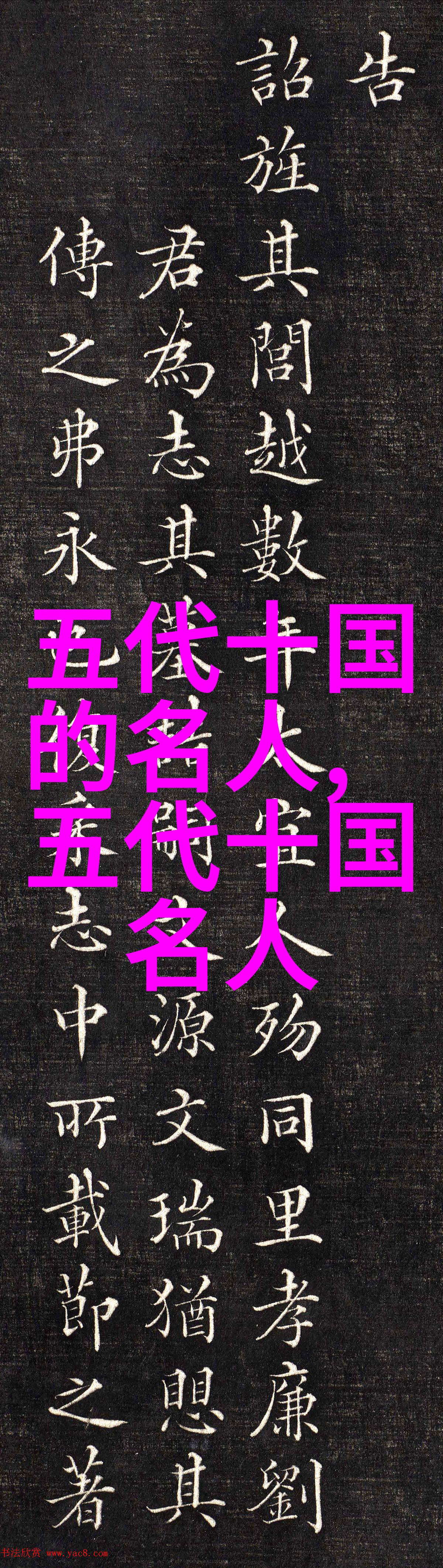

其中,“满洲铁票”这个词语源自于清朝时期,指的是由皇帝直接颁发给满洲贵族或亲信的一种特权性质的文书。在这张“铁票”上记载着持有者的各种优惠待遇,如免税、免役、特许商业等,这些都体现了清朝官阶体系中的特殊权力分配。

例如,在乾隆年间,有名的地方大臣李卫,因其忠诚老实,被授予一份“铁票”,其中包括免除他家族几代人的赋税,并且可以开办私人盐店。这份恩典不仅提高了李家的经济地位,也增强了他们家族在当地社会中的影响力。

除了这种直属皇帝的人物外,还有许多通过科举考试获得高级官职的人士,他们的地位虽然没有持有“铁票”的人士那么显赫,但同样拥有极大的政治和经济优势。这些科举出身的知识分子往往掌握着大量土地财产,是当时社会中最具代表性的力量之一。

然而,不论是哪一种形式的手段,清朝官阶系统也存在严重的问题,比如腐败和枯燥无味。一方面,由于缺乏有效监督机制,一些贪婪或者能力不足的大臣利用手中的权力进行个人利益最大化;另一方面,对于普通百姓来说,即便取得高级别的学历,也难以真正参与决策过程,更不要说改变整个体制结构。

随着时间推移,随着民国政府逐步建立起来,这种基于血缘和世袭的封建制度被渐渐废除。但对于那些曾经生活在这样的时代的人们而言,无论是尊崇还是反思,那些带来荣耀或痛苦的“满洲铁票”,都是不可磨灭的一部分历史遗迹。