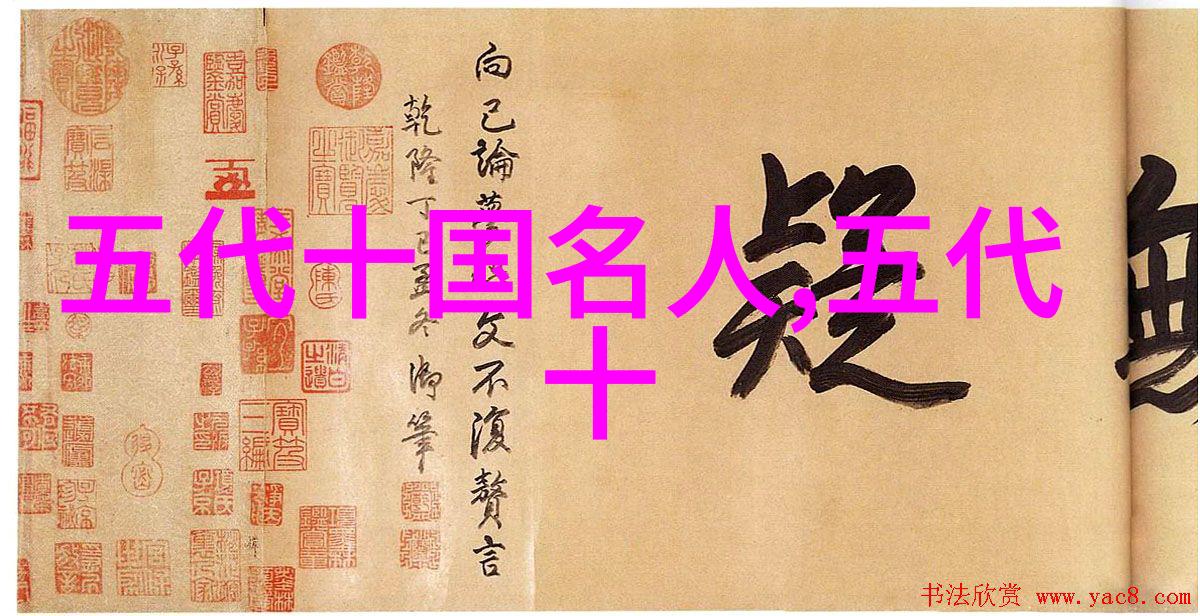

在中国的书画艺术中,墨迹法帖不仅是一种美学形式,更是文化传承与艺术技艺演变的缩影。历代名家墨迹法帖,以其独特的笔触、韵味和深意,成为了审美和历史研究的宝贵资料。它们不仅展现了当时社会风貌,也反映了时代精神和文化价值观。在这篇文章中,我们将探讨历代名家如何从简到繁,从乱到清,逐步形成了一套完备而精湛的书写体系。

首先,让我们回顾一下古人为什么要追求这种笔触上的变化。"简"字在这里代表的是行文之初期较为粗糙、生硬的情形,而"繁"则指的是随着时间发展和技艺提升后的笔势更加流畅、工整。这一过程可以看作是技术层面的进步,但更重要的是,它体现了人们对于美感认识不断深化的一种趋势。

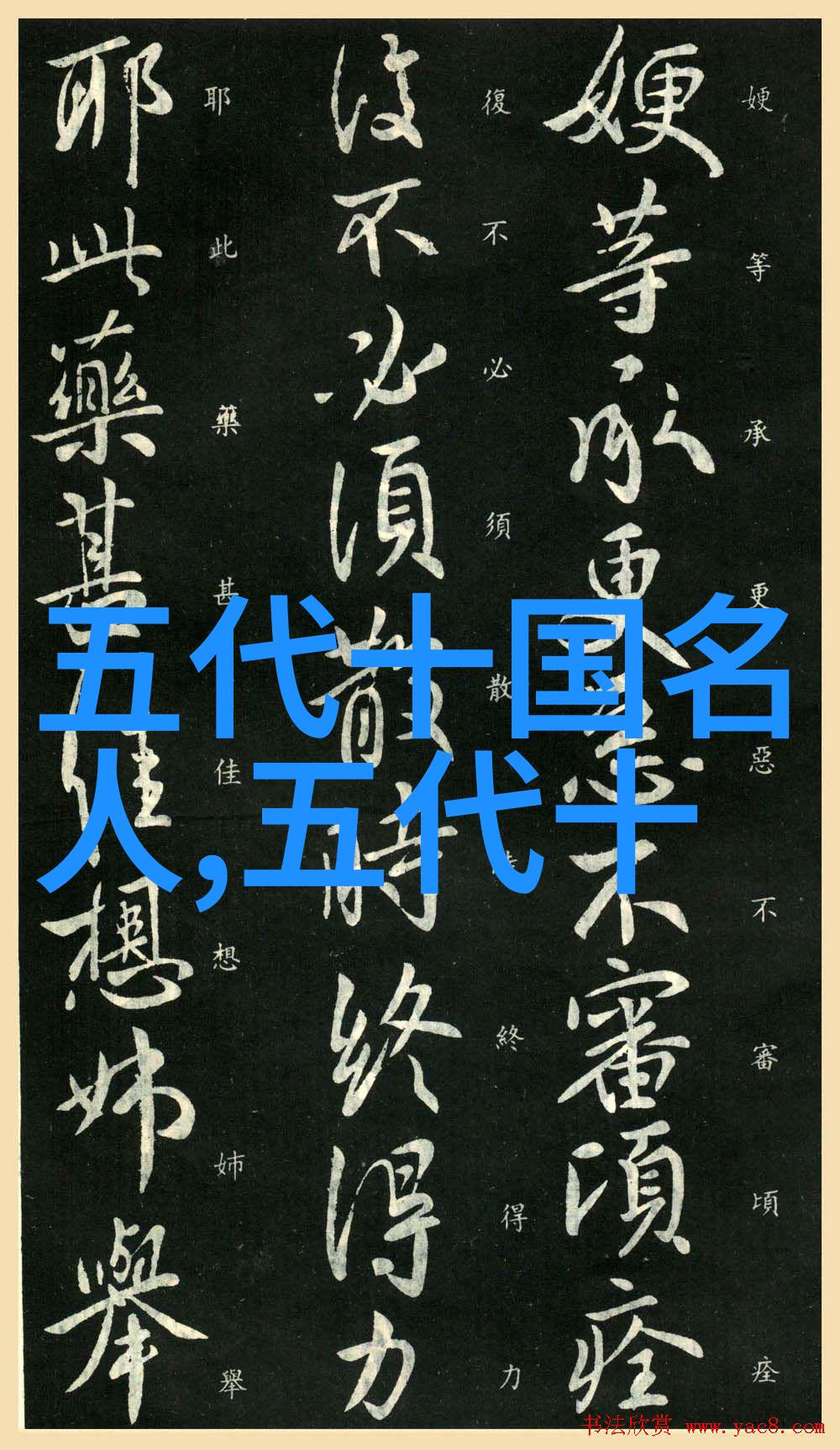

例如,在唐代,一些书法家如王羲之等,他们以草书闻名,其作品多以大胆奔放著称,这正体现了他们对简单自然线条追求的一面。而到了宋朝,如苏轼这样的书法大家,则开始注重纹理与结构,他们所创造出的行書与楷书结合,使得文字既有力量又富有细腻,这便是从简转向繁的一个典型例证。

接下来,我们来看看这一过程中的关键转折点之一,即“乱”与“清”的关系。在这个阶段,人们开始意识到笔触不仅需要流畅,还必须有秩序,有系统。这意味着之前那些似乎无序或随性的笔触现在被重新审视,并通过严格训练来达到某种程度上的统一性。这个过程可以说是一个文化心理上的重大转变,它标志着一种新的审美标准正在形成。

比如,在明朝的时候,由于儒学思想的大力推崇,对字体规范化要求极高,因此出现了一批楷书大家,如赵孟頫等,他们致力于将个人的艺术追求融入到了规范化的框架之内,从而使得整个国家都充满了文字界面的严肃气息。此时,“乱”已经被“清”所取代,而这些文人墨客正是在这样一个环境下,不断地寻找平衡点,将个人特色融入规则之中。

最后,我们不得不提及一些现代人的思考,因为他们继承并发扬了古人的遗产,同时也根据自己的时代背景进行创新。在今天,当我们面对如此丰富多彩的人类智慧成果时,我们是否应该继续追求那个年代那种刻板或者复杂的模式?还是应该更多地去理解每个时代都蕴含着不同的意义?

总结来说,历代名家的墨迹法帖,是一部不断演变和完善的手稿史诗,其中包含着各自时代背景下的技术革新、审美趣味以及文化价值观念。从简至繁,从乱至清,可以看做是人类对于语言表达方式不断探索和提高的一次次尝试,每一步都是对前辈们贡献的一份心血,每一次抉择也是对未来的启示。当我们站在历史长河里,看待这些曾经伟大的墨迹,我们仿佛能听到过去所有伟大名字留下的呼声,那声音既安静又宏大,是来自千年的沉淀,是源自永恒的心灵交流。