康熙之国学班:传承儒家文化的殿堂

在中国悠久的历史长河中,出现了许多卓越的人物,他们以自己的智慧和行动,为中华民族的发展做出了不可磨灭的贡献。其中,清朝时期的康熙帝(满语:ᡤᠣᠩ ᡵᡳ ʃᡝ ᠪᡝ ʽi, pinyin: Gōng xǐ) 是一位极具远见和卓识的大帝,他不仅治理国家得宜,而且对儒学文化也持有深厚兴趣。在其统治期间,成立了著名的“国学班”,旨在提倡儒家思想、培养人才,这个机构对于推动中国文化传承具有重要意义。

康熙帝出生于1662年10月4日,在北京顺天府顺义县(今北京市顺义区)的一个普通家庭。他的父亲是多尔袞,即后来的清朝第二任皇帝順治帝。康熙继位后,一直致力于巩固中央集权,并通过各种措施来稳定社会秩序。他非常重视教育,对于学习儒家的经典尤为关注,因此他创立了“国学班”。

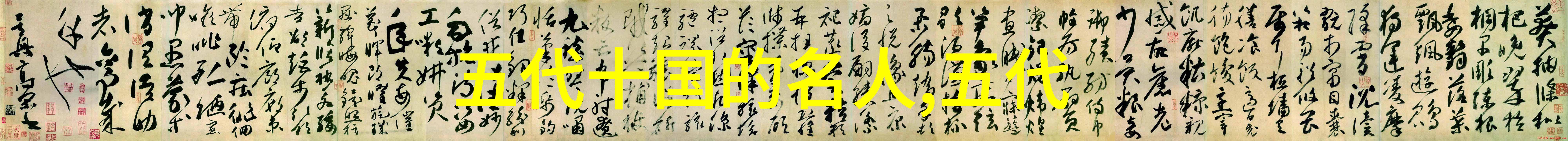

国学班主要由宫廷中的文学士组成,他们负责研究古代文献、编写史书、整理经典等工作。这所学校吸引了一批才华横溢且对传统文化有深刻理解的人才,其中包括许多著名诗人和文学家,如李元玉、王士禛等,他们都在这里精心研究古籍并将其知识应用到实际政治决策中去。

除了这些专业人员外,国学班还接受了一些宫廷内外的人才,这些人通常被派往各地进行考察,以便了解民间情况,从而更好地施政。此外,为了确保教育质量,该校还设立了严格的科目考试制度,使得文人的竞争更加激烈,从而促进了文化水平的一般提升。

康熙逝世于1722年12月20日,他死因是老迈自然过世。在他的统治下,“国学班”成为皇室与大臣之间交流思想的地方,也是推广儒家教化政策的一种方式。这不仅加强了国家内部相互联系,还促进了社会各阶层之间的心理认同感增强,为维护社会稳定打下坚实基础。

总结来说,作为一个伟大的君主兼哲人,康熙之所以能够建立起如此盛誉的“国学班”,关键在于他对文化传承以及人才培养高度重视,同时又能运用现代管理手段,将这一追求转化为实际行动。他留给我们的是一套完善且科学的手法,以及无穷无尽的话题,我们可以从中学习到如何结合古今知识,与世界共享我们的智慧。