康有为与中国学位的变革:追踪晚清学术自由之旅

康有为,字子牙,号君毅,是中国清末民初的一位杰出的政治家、思想家和教育改革家。他出生于广东省南海县(今属珠海市),1869年4月25日在当地的小镇被天文学者、教育家张若虚夫妇收养。康有为自幼聪明过人,以其卓越的才华赢得了“智囊团中的智囊”之称。

逝世日期:

1898年6月12日,在北京病逝,享年29岁。这一年,他因体弱多病,加上心情抑郁,最终因肺炎引起的心脏衰竭不幸去世。

死因:

据史料记载,康有为在晚年的生活中经历了一系列挫折和失意,这些心理压力对他的健康产生了重大影响,最终导致了他早逝。

大业与贡献:

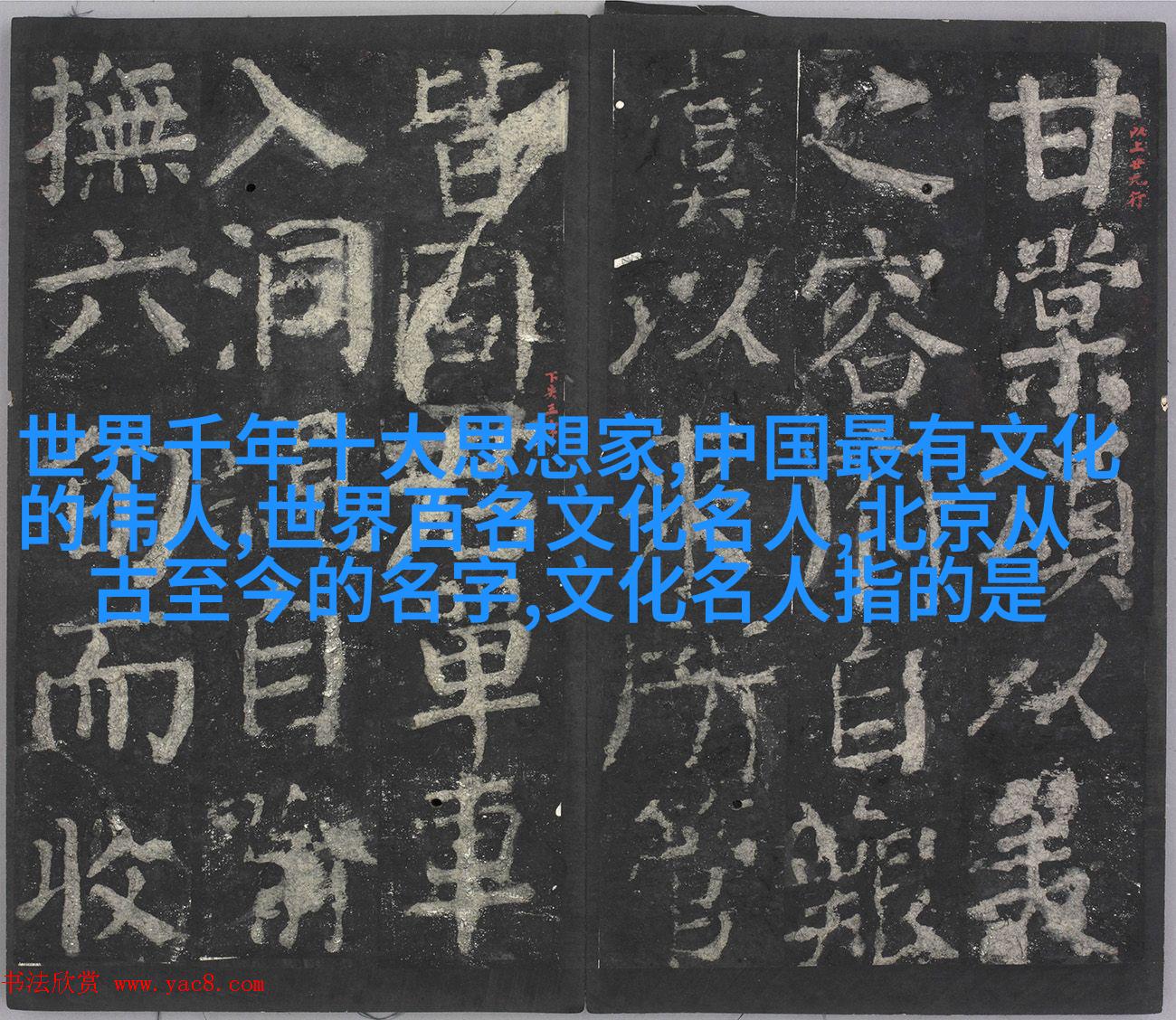

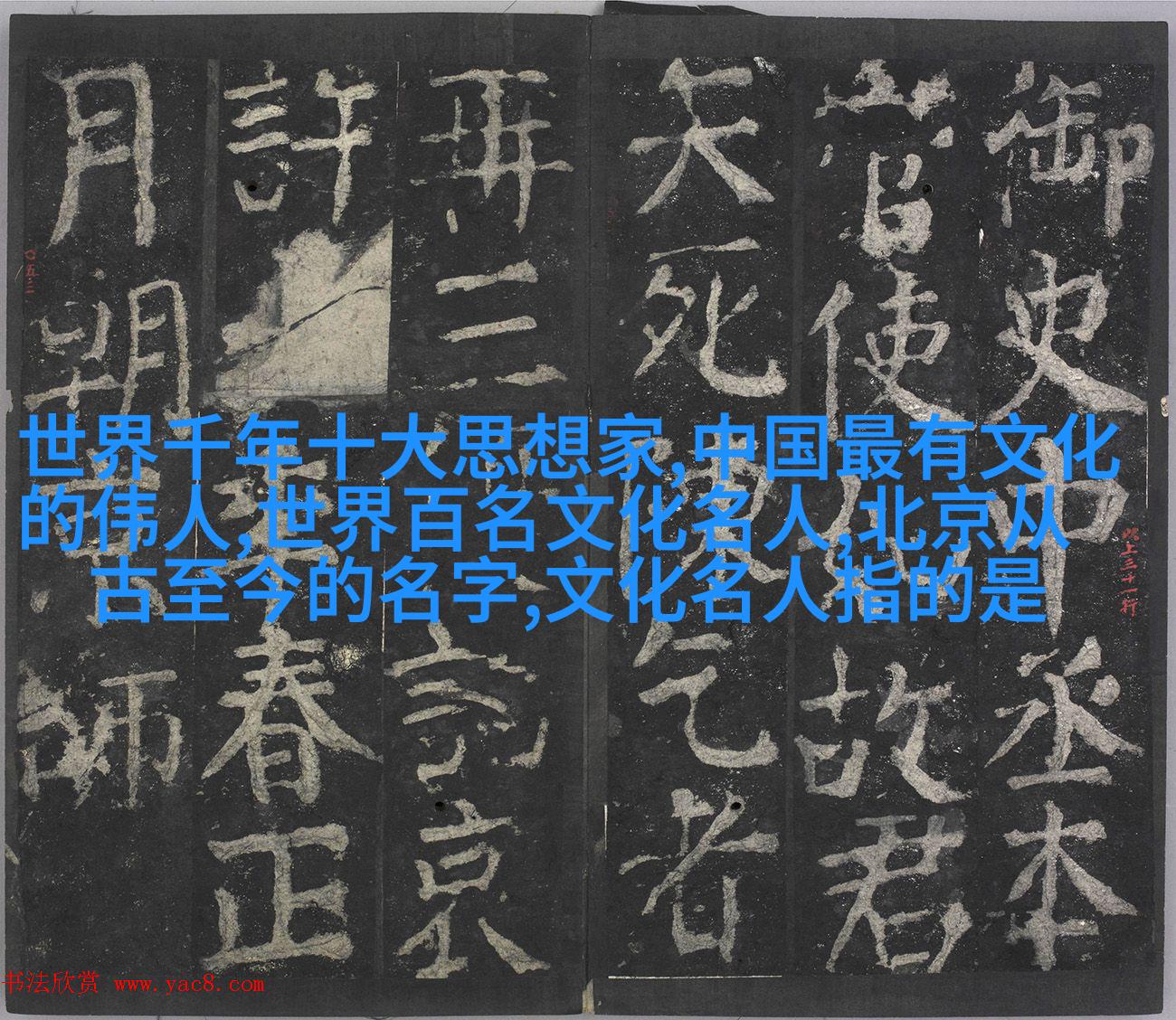

作为新政运动的主要倡导者之一,康有为提出了“百万金元制”、“立宪主义”等一系列先进的政治主张,并致力于推动社会变革。他主张通过实行宪政来限制皇权,为国家开辟道路,同时也积极参与各类文化活动,对当时的学术界产生了深远影响。其中,他对于提升中国学位体系并且推广西方教育理念是非常重要的一部分。在他的努力下,不仅促进了高等教育制度的改革,也鼓励更多的人士学习外国语言和文化,从而增强了中国知识分子的国际视野。

总结:

尽管生命短暂,但康有为留下的足迹却深刻地印刻在历史长河中。他以一种超脱传统、勇往直前的精神,为后来的中国现代化奠定了一定的基础。正是因为这样一批敢于思考、敢于创新的人物,我们才能从历史的大漆画里看到光明希望,也才能理解为什么说他们是“时代之星”。