1. 什么是同治时期?

同治时期,正式指的是清朝道光帝去世后,其子咸丰帝继位至其去世之间的时间段,即1862年到1874年。这个时期在历史上被认为是一个相对比较安定的阶段,对于一个国家来说,这无疑是一种宝贵的资本。在这期间,尽管外患依旧存在,但内部却相对平静,为社会经济的发展奠定了基础。

在此之前,鸦片战争、太平天国运动等重大事件给中国带来了巨大的动荡和损失。而到了同治初年,由于咸丰帝即位较早,不久便因病去世,让位于其弟文宗,即同治帝。这一转变虽然使得政权交接顺畅,但也引发了一些争议。然而,在接下来的十余年里,无论是政治还是军事领域,都基本上保持了稳定的状态。

2. 同治时期政治上的稳定性如何?

从政治结构来看,同治时期并没有大规模的改革或变革。不过,它确实有着一定程度上的连续性与延续性。这意味着政府机构和官僚体系都未经历根本性的改变。因此,可以说,在这一时间段内,有助于维持社会秩序,也为后来的维新思想提供了一个相对温和的环境。

当然,并非所有政策都是完全保守的一致态度。在一些地方,如处理外交关系方面,有所进步,比如通过签订《北京条约》等协约来调整与西方列强之间的地缘政治格局。此举虽不能完全抵御外侮,却展现出一种应对策略上的灵活性。

3. 在文化教育方面发生了哪些变化?

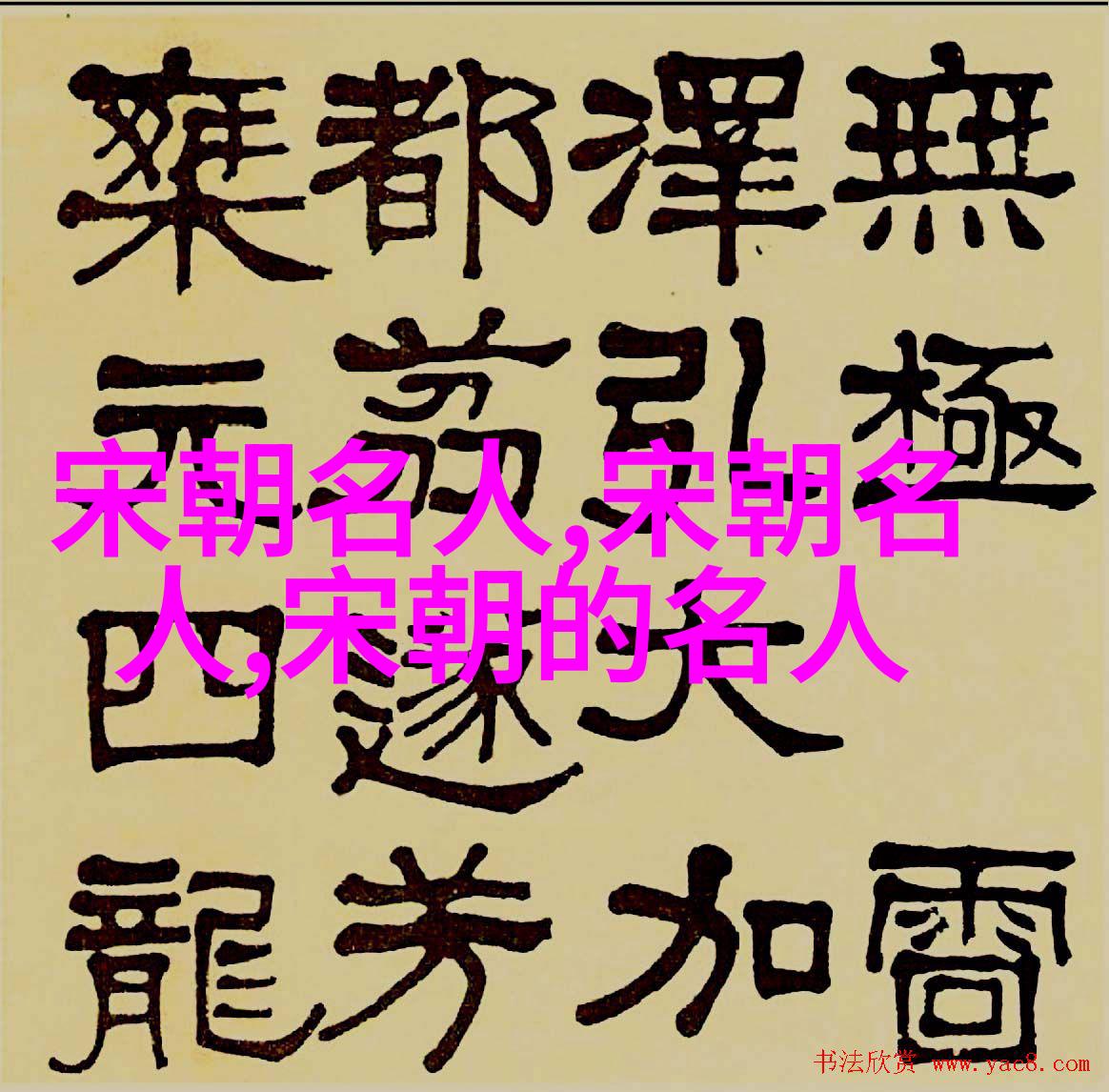

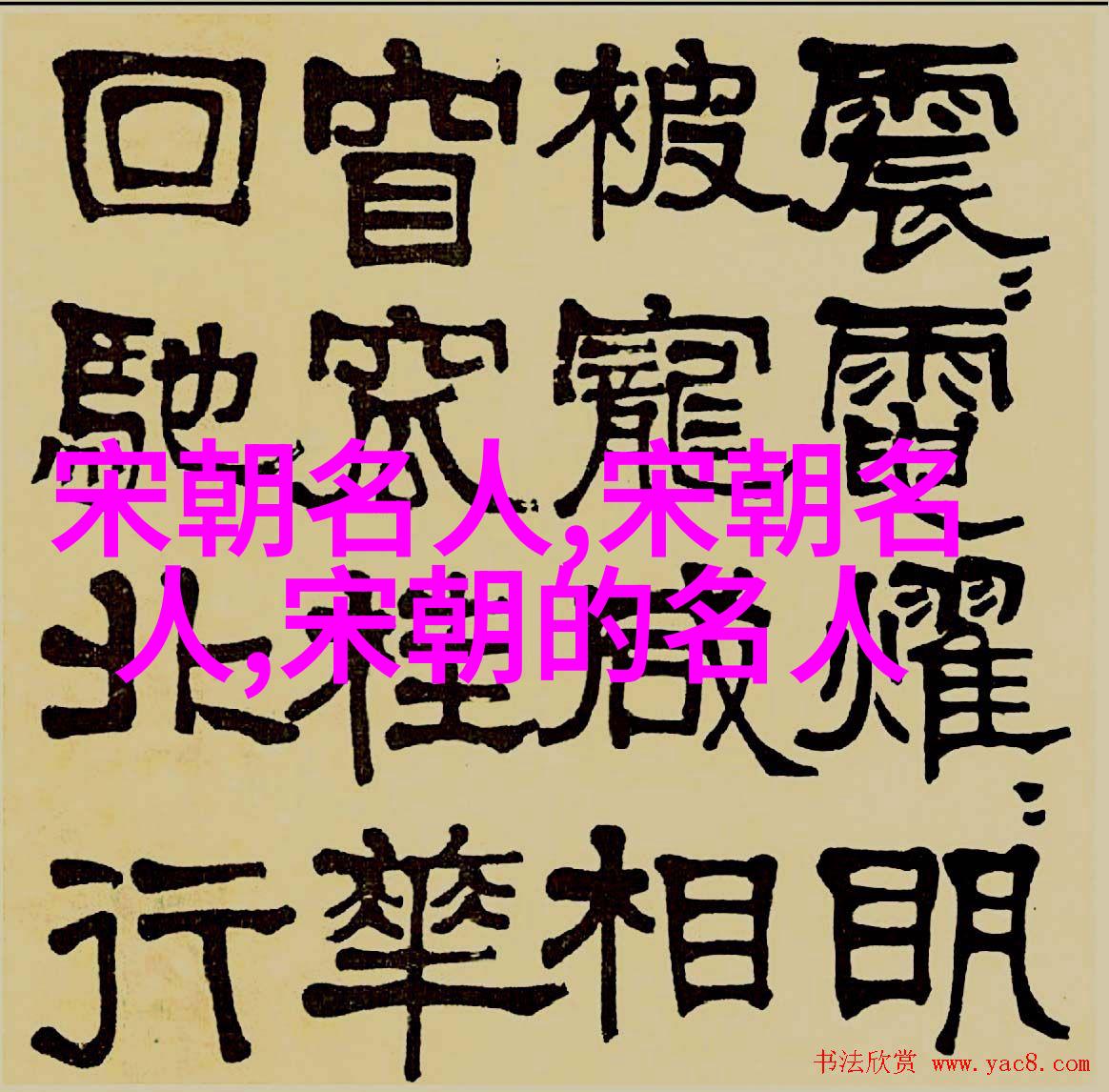

随着社会环境逐渐改善,文化教育领域也有所突破。例如,对于儒家学说的传承进行了一定的推广和深化,同时也开始注重科学技术知识的学习,这对于培养现代人才具有重要意义。此外,还出现了一批文学家,如翁方纬、郑观应等,他们以笔墨见长,为当代文学增添不少光彩。

此类活动不仅促进了民众知识水平提高,也为后来的启蒙思想埋下伏笔。在这种背景下,一些新的学术流派诞生,如康有为提出的“兴办学堂”,试图通过更开放的人文主义教育方式来提升国民素质,以此作为国家复兴的一个重要途径之一。

4. 社会经济状况如何变化?

在经济方面,由于战乱频繁导致生产停滞,而到了同治初年的几年里,因为政策允许商人参与更多官方事务而取得了一定的成效。特别是在交通运输工具如轮船之发展,大大缩短了国内各地间物资流通距离,从而促进了贸易交流,加速工业化过程。

不过,这个时候由于资源分配仍然很有限,所以农业仍然是支柱产业。但另一方面,因为政府鼓励开采矿产资源,以及科技创新加快,使得工业生产比以前更加多样化,更具竞争力。这一切都预示着未来可能会迎来一个新的发展时代。

5. 外患是否影响到内政管理?

尽管内政得到一定程度恢复,但实际上由於持续不断的问题如鸦片战争留下的债务问题以及其他国际压力始终伴随着内心不安。此外,与周边国家尤其是俄罗斯及英法帝国不断冲突导致边疆地区面临安全威胁,这自然不会让任何统治者感到安心或满意。

这些挑战迫使中央政府不得不投入大量资金用于军备建设,以防范潜在威胁。而同时,对待这些挑战的手段往往也是双刃剑:虽然能够暂且缓解紧张关系,但长远而言还需寻求根本解决之道,因此必需考虑进一步改革以适应日益变化的地缘政治形势和国际力量重新配置的情况。

6. 同治结束后的影响是什么样的??

总结来说,虽然在很多层面上可以看到该时间段呈现出一种相对稳定但并不代表没有动荡点。当咸丰皇帝去世之后,他十一岁的小儿子载淳即位成为慈禧太后的丈夫,即宣统皇帝。他只担任名义上的君主,而慈禧则实际掌控朝政直至晚年的某个阶段。她作为女主席式的人物形象塑造出了独特的一套行政模式,将自己视作最终决策者的角色继续执行她的个人理念进行统领全国事务,最终形成著名的事例——"慈禧一人专制"情况出现,并持续到光绪二十四年即1898年的戊戌六月拳乱前夕才真正放弃权力,只留下她自己的身影穿梭宫廷中的每一次选择与决定中带给历史无数划时代记忆又一次扭转命运的大戏将再次展开演绎……