盖志琨,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称中科院古脊椎所)副研究员,他的办公室就在北京动物园对面,与动物园中的生龙活虎形成了某种奇妙的呼应。他的办公室里堆放着数亿年前的古脊椎动物化石,它们被认为是脊椎动物早期的祖先之一。

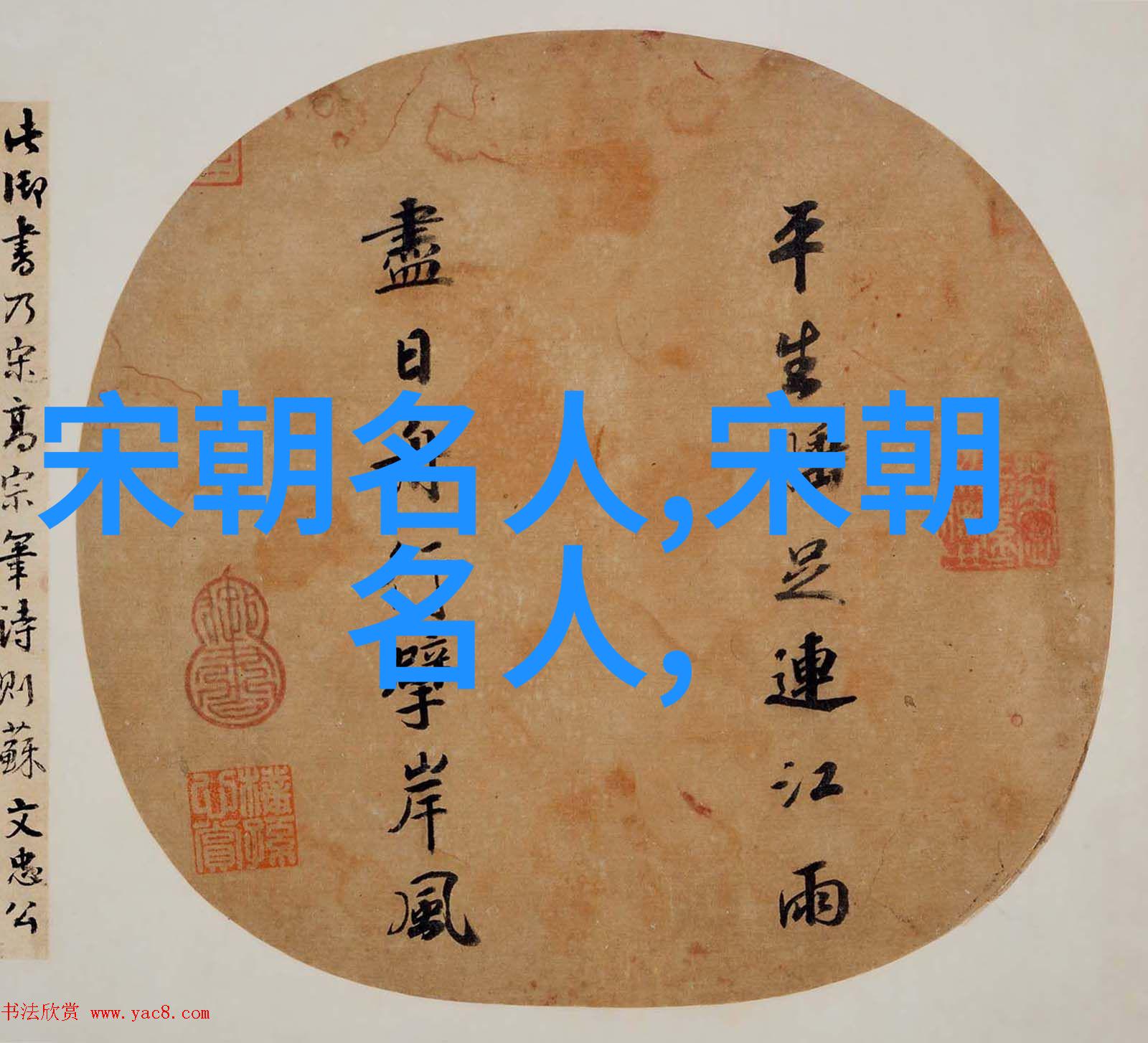

这间办公室活像个小型自然博物馆。化石有序堆叠在一起,环绕着办公桌,盖志琨伸手就能拿到它们。桌子对面的书架上整齐摆放着天然矿石,墙上则挂着他在野外科考时捡来的巨大耗牛头骨。盖志琨每天就坐在这里,在这些沉默不语的石头中寻找着生命演化的蛛丝马迹。

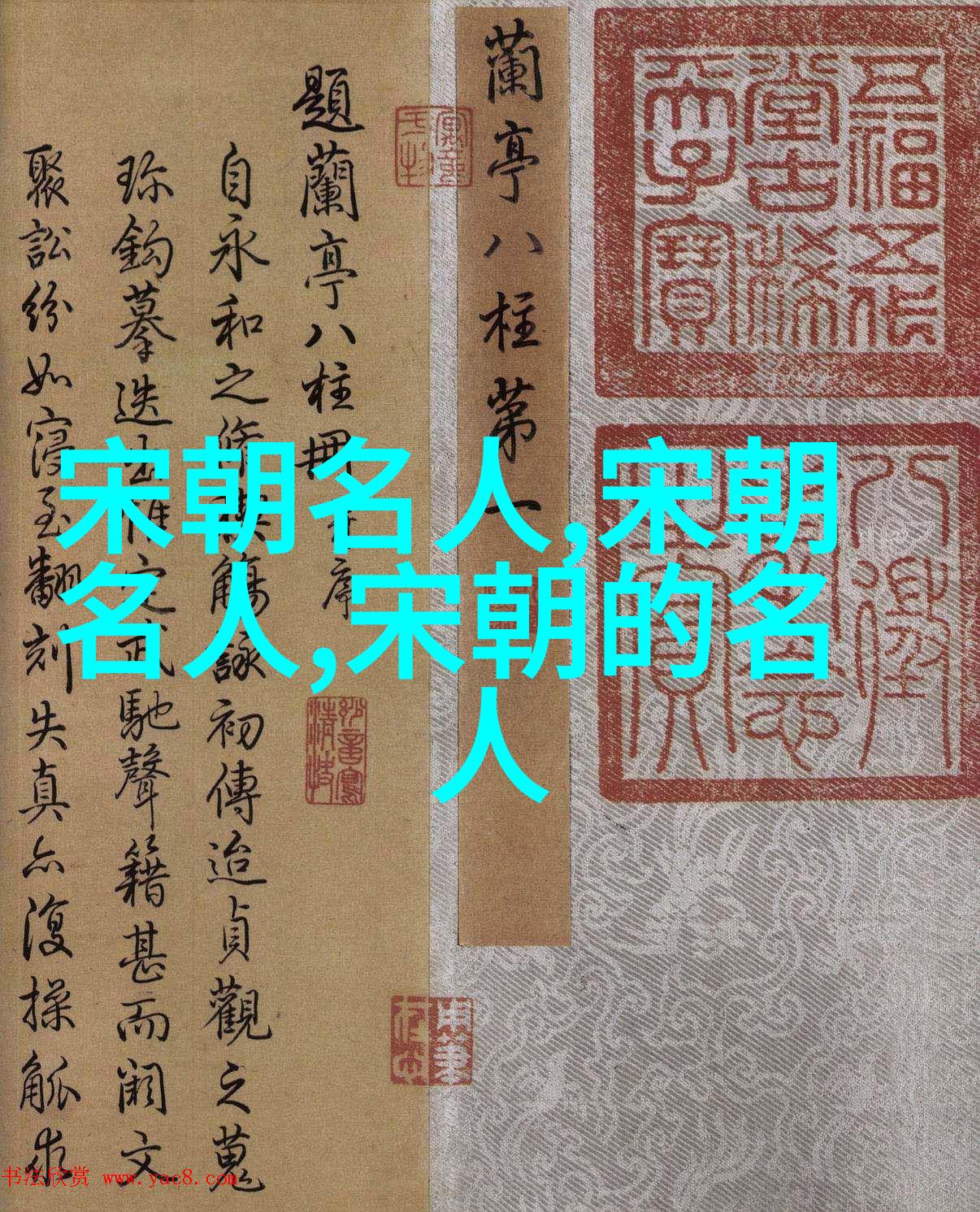

在受疫情影响无法外出科考的日子里,盖志琨从一枚核桃大小的瓣齿鲨牙齿化石开始,读出了一个史前巨鲨跨大洋迁徙的故事。这枚首次在中国发现的瓣齿鲨属牙齿化石,大大扩展了瓣齿鲨在北半球的地理分布范围,为瓣齿鲨跨古特提斯洋迁徙提供了重要的人类证据。

机缘巧合发现史前巨鲨

就像生物进化总是充满巧合,盖志琼对于瓷口鱼类研究发现同样是一个奇妙的事情。他此前的主要研究对象并非鳐鱼,而是一种与其相去甚远的小型无颌类盔甲鱼。不过,在机缘巧合下,他从山西阳泉的地方科研人员那里得知了瓷口鱼类的一些存在,“这几件物品几年前就被发现了,但一直被存放在展览馆里没人研究”。

彼时,他打算让这几件被“雪藏”的物品“复出”。“当时,我只是想拓展一下自己的研究视野,不料却意外地开启了一段新的探索之旅。”他回忆道。

为颌起源研究带来曙光

虽然取得了一些成果,但盖志琼愿意将部分功劳归于“好运”。因为他清楚地明白,有所发现只是少数时刻,一无所获才是科学家常有的事。他至今记得导师、中科院古脊椎所研究员朱敏告诉自己的话:“对科学家来说,无论是在野外还是实验室,都要持之以恒地做下去,只要你不轻言放弃,你会有一天找到答案。”

谈及入行的情况,他毫不避讳地说,这同样是一个巧合。在高考后因食物中毒调剂到了地球科学系学资源环境区划与管理专业,那时候他还不知道自己真正喜欢的是哪一门学问。但大学四年的学习过程中,他逐渐摸到了点门路,当决定继续深造时,也没有犹豫选择了古生物学,因为它似乎不会涉及数学这个令他苦恼的问题。

第一次去浙江长兴进行实习的时候,他住在老乡家里,每天骑自行车到采石场和建筑工地寻找可能隐藏于废墟中的遗骸。那份初见新世界、初尝未知乐趣,让他的内心深处萌生出了持续探索、不断学习的心境,从而坚定了走向这一条道路的心思。

随后的岁月里,无论是在国内还是国外,对待那些沉睡千万年的恐龙或许只剩下一些破碎残片和孤零零的一个指甲尺寸大的牙尖——但对于盖志琼来说,每一次触摸都是一次接近真相的大步。这不是简单的一份工作,更像是心灵与历史之间永恒交织的情感纽带,是一种敬畏自然、尊重生命、追求知识不可磨灭的情感体验。而最终,那些破碎残片和孤零零的一个指甲尺寸大的牙尖,被重新拼凑成了一个完整而壮丽的大图景——那就是我们今天了解到的许多珍贵信息,而这些信息正是通过科技管理系统赋予我们的力量,让我们能够更好地理解过去,以便更好地构建未来。