在悠久的历史长河中,中国书法不仅是一种技艺,更是中华文化的瑰宝。从汉到清,各个朝代的书法家以其独到的风格和深厚的文化底蕴,为后人留下了无数宝贵遗产。

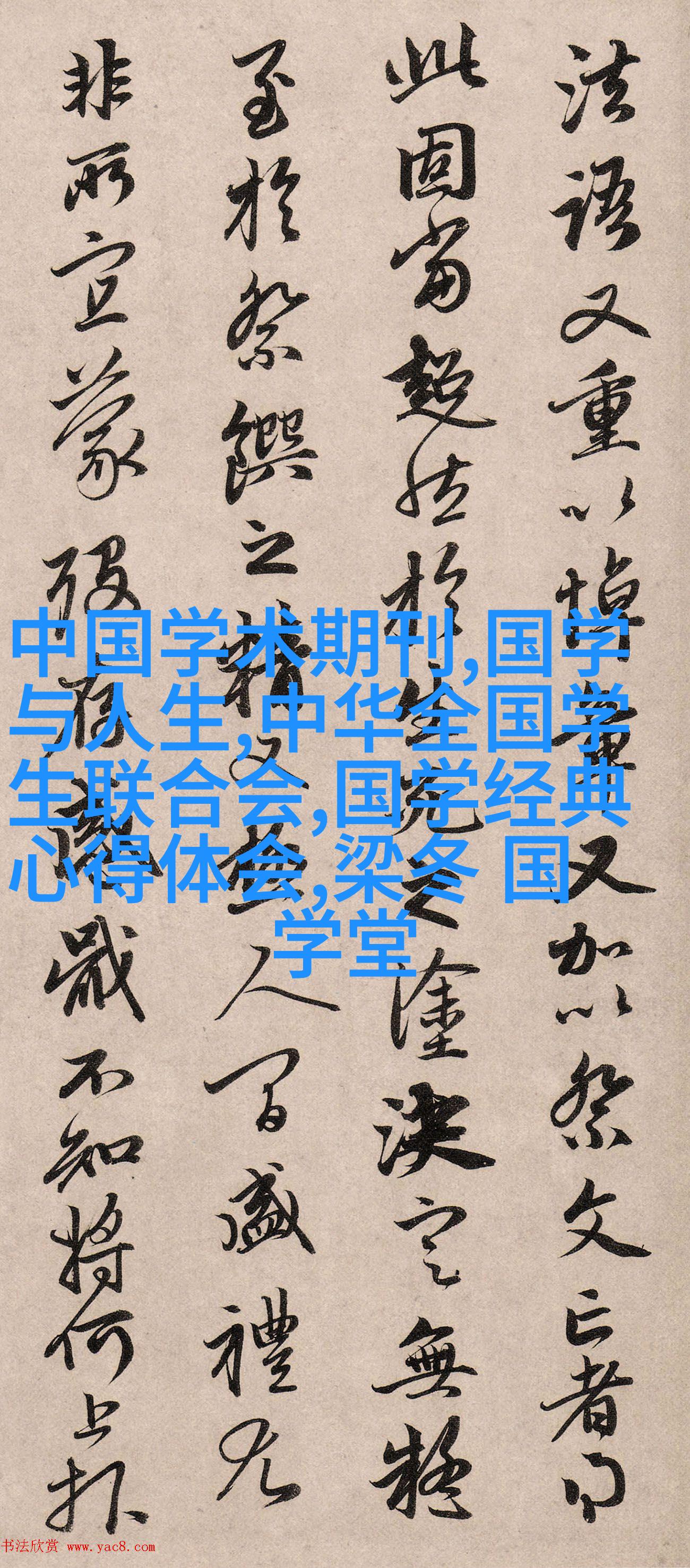

首先,是唐朝那些被誉为“字圣”的人物,他们以其精湛的手笔和高超的心得,不仅推动了书法艺术向前发展,还形成了一系列具有代表性的书体,如楷書、行書、草書等。李白、杜甫这样的诗人兼书家,其作品既有文学价值,也展现了他们在书写上的造诣。

接着,宋朝出现了一批极具创造力的书法人物,如苏轼、黄庭坚等,他们不仅擅长各种笔势,更将个人情感融入到字里行间,使得宋代成为中国古代最富有特色的时期之一。在此期间,一些画家也涉足于书法领域,如米芾,他对墨色处理尤为细致,有“墨海”之称。

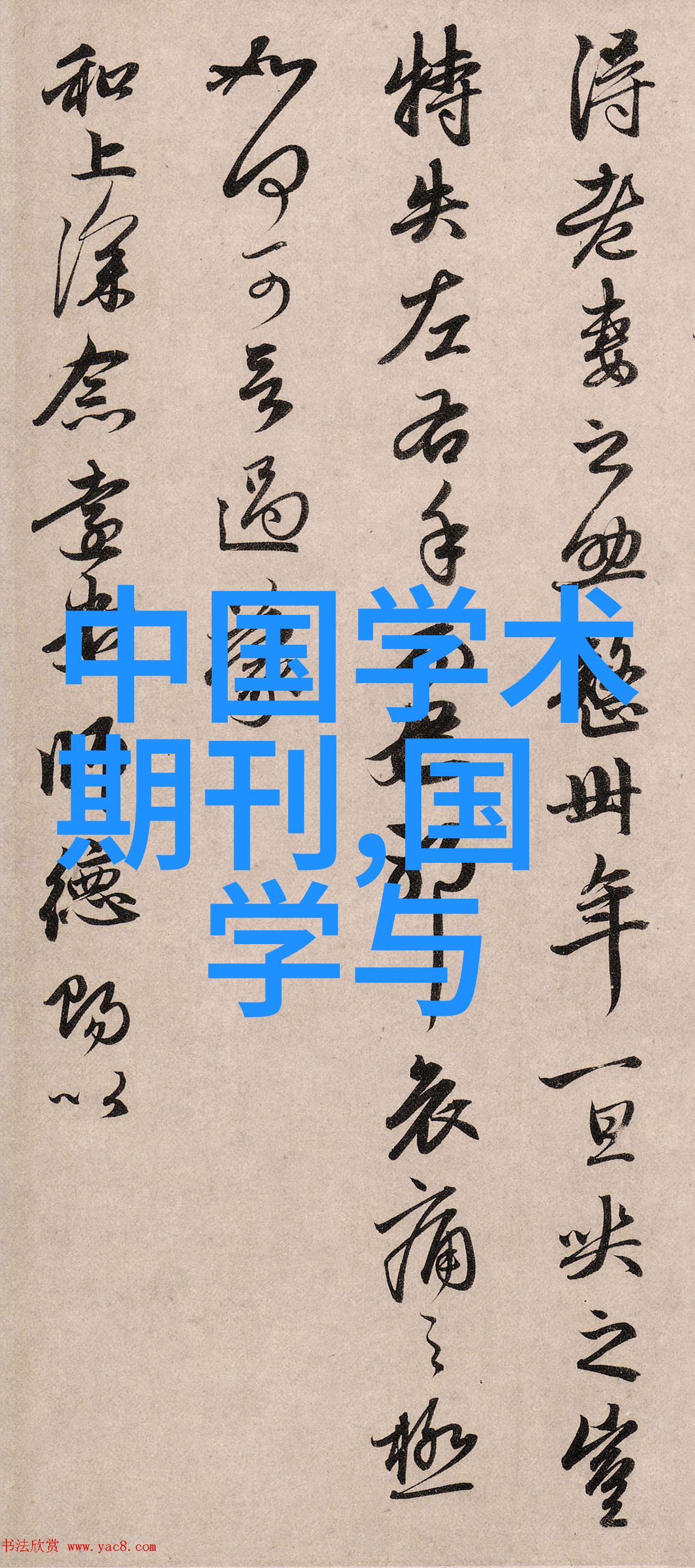

明清两朝则是继承与创新并重。明朝初年兴起的一股文人气息,使得文人学士纷纷涉猎于诗词歌赋之外,再加上他们对传统文化的热爱与研究,对手写文字形式进行了深刻探索。著名的王羲之《兰亭序》就成为了后世学习和模仿的大师作业。而到了清末民初,这一时期的人们开始反思传统,提倡国粹,重新审视和理解古典美术,从而产生了一批集才华横溢于一身又能运用新意新观念来表达传统美学理念的人物如章太炎等。

此外,在漫长历史进程中,还有一些特殊的情况,比如战乱年代中的隐逸士子,他们虽然生活艰苦,但仍然能够通过自己的笔触抒发心声,如南北朝时期逃难至蜀地的一位僧侣——颜真卿,他即使身处困境,也能凭借自己坚韧不拔的情操,将生平所见所闻融入作品中,以《颜氏家訓》震撼千古。此类例子证明,即便是在政治动荡或社会变迁当中,每一位真正意义上的艺术工作者都能够保持着内心世界的纯净与独立性。

最后,不可忽视的是现代以来,由于科技进步人们对于传媒技术日益依赖,而手写文字逐渐淡出日常生活。但这并不意味着人们对于手写文字失去了兴趣,而是导致了一种新的追求——复兴手稿文化。这一点可以从一些现代作家的行为看出来,他们利用各种方式去复制或者创造出一种接近古人的文字感觉,并且这种追求往往伴随着对历史上的伟大文人及其作品的一种敬仰和效仿精神。这也是为什么我们今天还会看到那么多年轻人的努力去学习这些老祖宗留下的东西,因为在那个过程中,他们似乎找到了一个连接过去与未来的桥梁,同时也让自己的灵魂得到洗礼和提升。

总结来说,无论是在哪一个时代,只要存在“各个朝代的书法家”,就必定有着丰富多彩、不断发展变化的地图,那些由他们打下的基石正是我们今日欣赏这片土地如此迷人的景象时不可或缺的一部分。