王守仁,字子敬,号潜夫,是中国明朝晚期著名的思想家、文学家和政治人物。他出生于浙江绍兴府上虞县(今上虞区),具体的出生日期不详,但根据传统记载,他可能是在1511年左右诞生的。逝世于1582年,死因是病逝。

王守仁最为人所知的是他在哲学上的贡献,即提出了“无为而治”的理念,也就是著名的“王阳明心学”。他的主要思想是通过个人内心世界的修养来实现道德和政治上的正义与效率。他的思想对后来的儒家教育产生了深远影响。

在京剧中旦角代表着女性角色,这个角色的演员往往需要具备高超的情感表达能力以及丰富的情感层次。在这个角色的扮演中,艺术家们常常会将历史人物或虚构角色的人格特点融入其中,以此来展现不同的性格和情感状态。对于像王守仁这样的文人,他们通常被塑造成一种典型的书卷气十足、言谈举止优雅、高洁纯真的形象,这种形象既符合当时士大夫文化,又能够引起观众对古代文人的共鸣。

然而,在京剧中旦角中的某些场景或戏码里,也可能会出现与其平日生活相悖的情境,如悲喜参半或者冲突激烈的情况。这时,演员需要运用自身独到的艺术手法,将自己的理解融入到角色之中,使得观众能够从多个维度去体验这位历史人物的一生。这种跨越时间与空间的传承,不仅让我们了解了一个时代,还让我们见证了艺术家的智慧与创造力。

总结来说,无论是作为一位哲学家的实践者还是一位京剧旦角里的化身,都能看出王守仁那种追求内心真诚、坚持原则不屈的人格魅力,这也是他成为了永恒经典的一个重要原因。而对于那些致力于探索人类精神深处的人们来说,无疑是一个值得尊敬和学习的榜样。

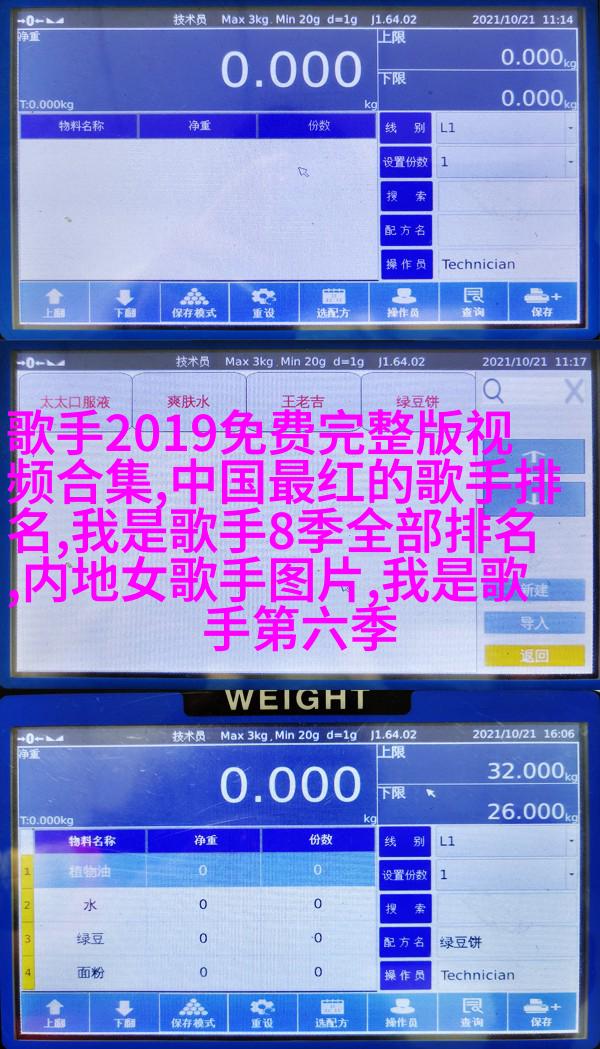

标签: 歌手2019免费完整版视频合集 、 我是歌手8季全部排名 、 中国最红的歌手排名 、 内地女歌手图片 、 我是歌手第六季