从小在舅父的引领下,频繁踏入剧院。上初中时,深陷于中戏校学生的演出之中。每逢周日白昼,都会前往大众剧场观赏他们的实习表演。数载如一日,从不间断。一旦观赏完一场戏,他必定在个人观影记录里记下观看时间,并贴上票根,以珍藏戏单。他对待看戏并非仅仅是简单地观看,而是一种热情洋溢、专注致远的态度。不论刘秀荣如何精彩地饰演《白蛇传》三十二次,他都将此视为无限宝贵的机会,不辞劳地亲临现场,确保自己能够完整记录每一次精彩瞬间。

杨蒲生对于他人回忆中的细节总是持有批判眼光,并以那些珍贵而准确的戏单作为证据,纠正他们所述的一些误解。这份资料甚至连中戏档案馆也难以比拟,以至于海外收藏家愿意以高价购买,但杨蒲生坚守着自己的原则,没有轻易妥协。在2001年,当中国中央戲劇学院建校六十周年庆典临近时,无偿赠送这份宝贵资料给了学院。他那慷慨的心怀被学院深深感激,他们隆重召开了盛大的赠与仪式,在那里,一群研究生轮流推动他的轮椅,把他带到楼上的会议室。

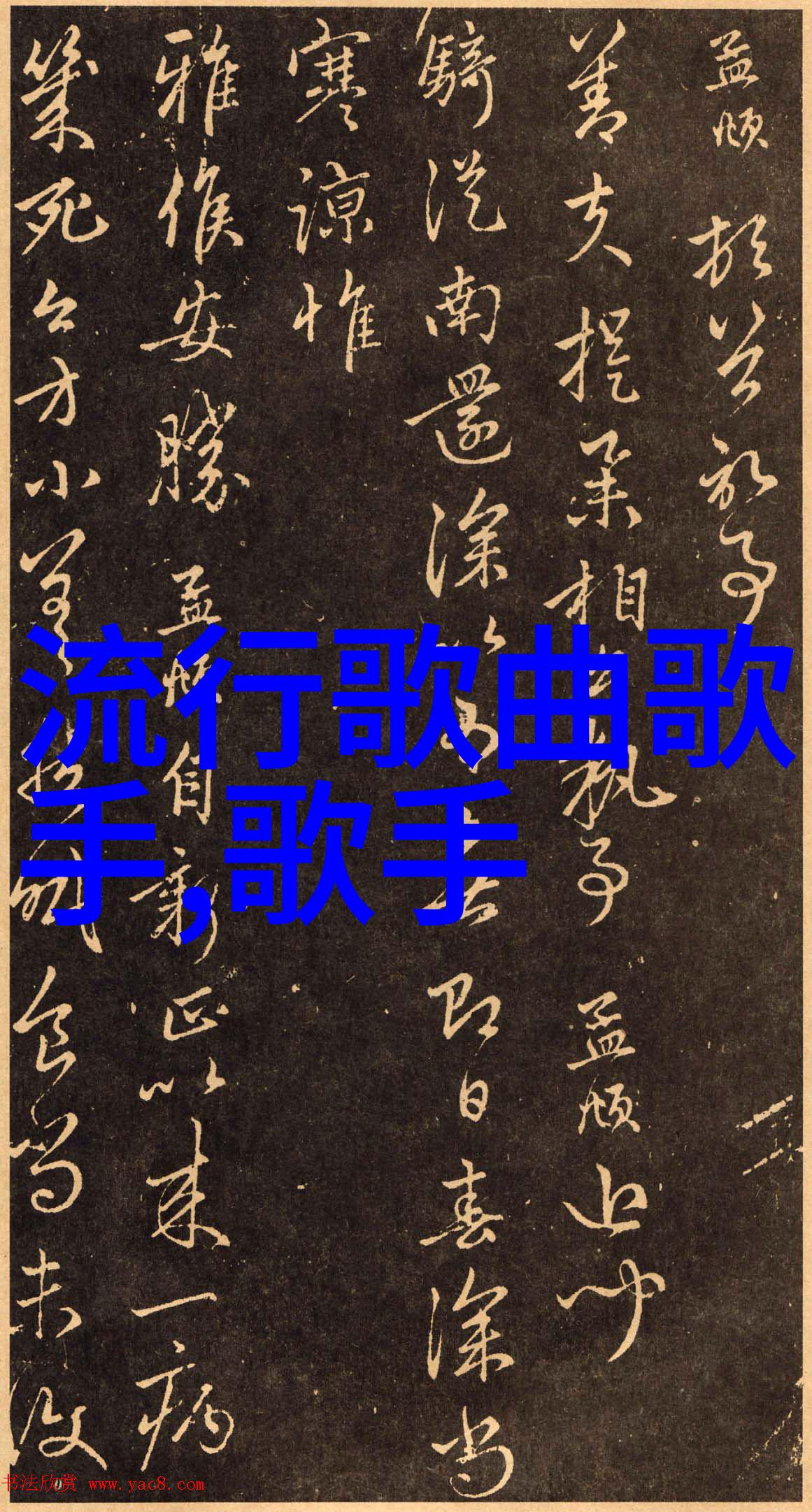

不久之后,中国中央戲劇学院投资出版了这份珍贵资料编成了巨册,即《回首当年》,它记录了一个时代,也铭刻了一段历史。而2012年,当杨蒲生再次无私奉献自1951年至1966年的京剧演出剧单时,这一次他选择将其捐赠给首都图书馆。当这些文献被精心挑选后,又编印成名为《菊苑留痕》的巨册,它们不仅弥补了建国以来京剧演出资料薄弱的情况,而且成为了一本不可多得的人文史料,为京剧事业增添了一抹亮色,也体现出了杨蒲生的高洁品质和对艺术事业的忠贞承诺。

曾与穆守荫合作创作过《老三届与园丁》,这部作品详尽记录了20世纪50年代初期中国中央戲劇学院前几届师生以及他们老师们轶事的小说,让广大读者对那个年代充满好奇和敬仰。此外,他们还用“苏武”这个笔名(由两人姓氏“穆”、“杨”组合而来,与古代著名文学家“苏武”的字音相似)发表多篇文章,在国内外知名文化媒体,如《戏曲电影报》、《梨园周刊》等发表评论,对京剧艺术进行深入探讨,为京津地区乃至全国范围内形成了一股强劲且持续不断的话题和影响力,使得他们在京津乃至整个华夏大陆成为资深玩家和评鉴达人们。

标签: 2020最火十大网络歌手 、 90年代内地男歌手大全 、 我是歌手免费下载观看 、 我是歌手最好听的歌 、 我是歌手2022第一期